La manera en que se imparte la justicia ha ido evolucionando a lo largo de la historia, siendo en todos los tiempos sujeto de controversias.

Hoy vamos a centrarnos en las Ordalías, los juicios de Dios, un enfoque de la justicia profundamente diferente al moderno. Una práctica que unía justicia y religión. Unas prácticas se llevaron a cabo en diversas culturas alrededor del mundo, incluyendo Europa, Asia y África, y se utilizaron desde tiempos prehistóricos hasta la Edad Media.

¿Qué eran los ordalías?

La palabra ordalías proviene del bajo latín “ordalia”, y éste del anglosajón “ordäl” (juicio).

Su origen, por supuesto, pagano, se pierde en la noche de los tiempos, incierto en todo caso, y parece que ya se contemplaba en la antigüedad.

Una ordalía documentada en el pueblo hebreo es la de la Ley de los celos y las aguas amargas: La ordalía hebrea de “Las aguas amargas”, aparece en la Ley de los celos del Antiguo Testamento, utilizada en casos de presunto adulterio de las mujeres. La acusada debía ingerir un brebaje preparado por el sacerdote con agua consagrada y mezclada con tierra del suelo del Tabernáculo, luego el sacerdote escribía esta maldición: “Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche; y estas aguas que dan maldición, entre en tus entrañas…”

También existe la leyenda romana de Mucio Escévola quien dejó arder su mano ante sus enemigos etruscos en prueba de que decía la verdad.

Por mor del derecho germánico, durante la Edad Media cogieron suma importancia, no en vano hablamos de una sociedad feudal y ultrareligiosa.

Según el jurista español Francisco Tomás y Valiente, las ordalías consistían en “invocar y en interpretar el juicio de la divinidad a través de mecanismos ritualizados y sensibles, de cuyo resultado se infería la inocencia o la culpabilidad del acusado.”

En todo caso, podemos decir que las ordalías venían a ser una especie de procedimientos judiciales con pruebas diferentes de las testificales y documentales.

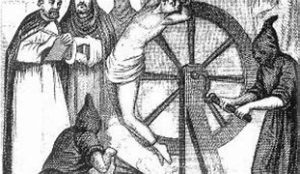

Se basaban en una creencia, y era que lo sobrenatural o lo divino intervendría directamente en los asuntos humanos para revelar la verdad de las acusaciones, y para ello se recurría a prácticas de sufrimiento físico y desafíos peligrosos. Se procedía a someter al acusado a una serie de pruebas atroces, que, en el caso de ser superadas, probaban su inocencia. Desde sostener hierros al rojo vivo hasta enfrentarse a las profundidades de aguas heladas, estas ordalías no solo probaban la carne y la sangre, sino que buscaban revelar la inocencia o culpabilidad a través del lente infalible de lo sobrenatural. Del resultado del ritual se infería si el acusado era inocente o culpable.

No se trataba de que alguien, juez o similar, valorase las pruebas o capacidad probatoria de testimonios o documentos, si no que es el azar, la destreza, la fuerza física, etc, la que determina que parte de las que están en litigio, tiene razón.

Estaríamos hablando de pruebas que, en su mayoría, estaban relacionadas con torturas causadas por el fuego o el agua, donde se obligaba al acusado a sujetar hierros candentes, introducir las manos en una hoguera o permanecer largo tiempo bajo el agua.

Los defensores de la ordalía basaban su actividad en ciertos versículos del Antiguo Testamento, en los que algunos sospechosos de culpabilidad eran sometidos a una prueba consistente en beber una pócima preparada por los sacerdotes y de cuyo resultado se dictaminaba si el acusado era culpable o no.

En Europa occidental, empezaron a practicarse entre los siglos IV y VII, tanto por los romanos como por los germanos, que se habían establecido en territorios del Imperio de Occidente, aunque funcionasen de manera diferente. Con el paso de los siglos, el derecho romano fue reemplazado por el derecho canónico y los tribunales eclesiásticos.

Parece ser que los tribunales de Roma nunca utilizaron la ordalía cómo instrumento para impartir justicia. Los Papas siempre se opusieron a esta práctica y desde fechas muy tempranas comenzaron a tomar medidas para suprimirla. Si bien es cierto que, aunque al inicio no se emitieron decretos generales prohibiéndolas, los Papas siempre que tuvieron que intervenir en este tipo de juicio, se pronunciaron en contra de su utilización y las designaron cómo prácticas ilegales.

Aunque existen varios relatos en los que, en tiempos de los francos, aparecen los papas vinculados a la práctica de las ordalías, estas historias pertenecen a escritos apócrifos sin valor histórico. A partir del siglo XII se empieza a manifestar, de forma gradual, una amplia oposición a la práctica de las ordalías que tenía su base en la posición mantenida al respecto por los sucesores de San Pedro.

¿Dónde se practicaban las ordalías?

Las ordalías eran comunes en la Europa medieval. Se practicaron en países como Inglaterra, Francia, Alemania y España, entre otros.

Los pueblos germánicos y escandinavos también practicaban las ordalías. Los vikingos, por ejemplo, creían en la intervención de los dioses para resolver disputas y conflictos.

En regiones de Europa del Este, como Rusia y Polonia, también se llevaron a cabo las ordalías como parte de sus sistemas judiciales medievales.

Las civilizaciones del antiguo Oriente Medio, como Mesopotamia y Egipto, también emplearon prácticas similares para resolver disputas judiciales, aunque no se les refería directamente como «ordalías».

En algunas partes de Asia, como China y Japón, también se documentan antecedentes de prácticas judiciales similares, aunque no siempre se les llamaba «ordalías».

En ciertas culturas africanas, también se han encontrado vestigios de prácticas similares, donde se creía que los dioses o fuerzas sobrenaturales intervenían para revelar la verdad en un juicio.

Las ordalías variaban en cada región y cultura. A pesar de sus diferencias, todas estas formas de juicios de Dios compartían la creencia común de que alguna entidad divina o fuerza sobrenatural intervendría para determinar la verdad y la justicia en un caso en disputa. Con el tiempo, estas prácticas fueron prohibidas y reemplazadas por sistemas judiciales más racionales y basados en pruebas y evidencias.

Tipos de ordalías

Las ordalías eran de dos tipos: aquellas que realizaba solamente la parte acusada y aquellas en que se veían involucrados ambos litigantes. La opinión general era que, a partir de los resultados de la prueba, la decisión divina podía ser conocida inmediatamente o al cabo de un corto período de tiempo.

Varios eran los sistemas que se usaban en las ordalías. En Occidente se preferían las pruebas a base del combate y del duelo, en los que cada parte elegía un campeón que, con la fuerza, debía hacer triunfar su buen derecho. La ley germánica precisaba que esta forma de combate era consentida si la disputa se refería a campos, viñas o dinero, estaba prohibido insultarse y era necesario nombrar dos personas encargadas de decidir la causa con un duelo.

Las pruebas de ordalía variaban ampliamente en su naturaleza, pero se pueden categorizar en varios tipos principales:

- Prueba por duelo o combate. Tenía lugar entre dos partes en disputa, ya sean individuos, o un individuo y una organización. bajo ciertas condiciones, una de las partes o su representante (campeón) se enfrentaba a la otra parte, y se consideraba que el vencedor de la batalla estaba favorecido por la divinidad y, por tanto, en el lado de la verdad.

- Prueba por fuego. Consistía en hacer caminar al acusado sobre brasas, o sosteniendo un hierro candente. La inocencia a veces se establecía por la ausencia total de herida, pero era más común que la herida fuera vendada y examinada de nuevo tres días después por un sacerdote, quien declaraba que Dios había intervenido para sanarla, o que simplemente estaba supurando.

Las más comunes fueron las ordalías del hierro candente, el acusado debía sujetar por unos instantes las varillas rojas e incandescentes y demostrar ante los tribunales que su inocencia estaba incólume, porque a los tres días debía acudir de nuevo ante el tribunal y mostrar al público sus quemaduras; si su mano no mostraba rastros de la prueba, significaba que Dios en un acto de absolución cicatrizaba sin dejar rastros de la tortura. En cambio, si a los tres días el acusado exhibía las quemaduras gangrenadas significaba que la voluntad divina lo designaba como culpable, en la mayoría de los casos la muerte o la amputación era la única suerte que le esperaba al culpable. Curiosamente, esta ordalía se aplicaba casi exclusivamente a los ladrones.

En 1215, en Estrasburgo, numerosas personas sospechosas de herejía fueron condenadas a ser quemadas después de una ordalía con hierro candente de la que habían resultado culpables. Mientras iban siendo conducidas al lugar del suplicio, en compañía de un sacerdote que les exhortaba a convertirse, la mano de un condenado curó de improviso, y como los restos de la quemadura hubiesen desaparecido completamente en el momento en que el cortejo llegaba al lugar del suplicio, el hombre curado fue liberado inmediatamente porque, sin ninguna duda posible, Dios había hablado en su favor.

Una variante consistía en obligar al acusado a introducir una mano en una hoguera que estuviera ardiendo durante unos segundos. Posteriormente, dicha mano era vendada y el juez del proceso colocaba un sello sobre los vendajes, y tres días después, se retiraban. Si el preso se había curado por completo de sus heridas provocadas por las quemaduras, se entendía que Dios había obrado un milagro para demostrar su inocencia. Como es evidente, tampoco era habitual que tres días fueran suficientes para que el cuerpo sanara y eliminase por sí solo los restos de la lesión, así que lo más frecuente era que los sometidos a la ordalía del fuego acabaran entre las llamas de la hoguera.

De estas pruebas por fuego, proviene la expresión “poner la mano en el fuego” para manifestar el respaldo incondicional a algo o alguien, o la expresión “prueba de fuego”.

- Prueba de ingestión. Se basaba en la creencia de que tan solo los inocentes podían ingerir. Básicamente consistía en que el acusado debía comer pan seco y queso bendecido, de tal manera que, si se atragantaba, se le consideraba culpable, porque se creía qué si lo era, Dios enviaría un ángel a apretarle el cuello, de tal forma que le resultara prácticamente imposible seguir tragando comida.

Una variante consistía en comer o beber, sustancias peligrosas o potencialmente letales, sin sufrir daño alguno. Se solían utilizar panes o quesos envenenados.

- Prueba por agua. Fueron muchas las ordalías usadas en los juicios de Dios, desde la inmersión en los ríos, en dónde las víctimas eran sumergidas por largos minutos, se creía que Dios le permitía a los inocentes continuar respirando en las burbujas santificadas que se hacían en las profundidades, para luego provocar que el inocente emergiera victorioso de las aguas.

Claro que existía el peligro de que el inocente se ahogase, pero esto no preocupaba a los jueces. Por ello, en el siglo IX Hincmaro de Reims, arzobispo de la ciudad, recomendó mitigar la prueba atando con una cuerda a cada uno de los que fuesen sometidos a esta ordalía para evitar, si se hundían, que “bebiesen durante demasiado tiempo”.

Otra modalidad era la prueba del agua caliente, mencionado por primera vez en la Lex Salica del siglo VI, la prueba del agua caliente requería que el acusado sumergiera la mano en una tetera u olla con agua hirviendo (a veces se usaba aceite o plomo en su lugar) y recuperar una piedra.

En la versión de la prueba por el agua fría, encontramos un precedente en la ley 13 del Código de Ur-Nammu (el código de leyes más antiguo conocido) y la segunda ley del Código de Hammurabi. Bajo el Código de Ur-Nammu, un hombre que fue acusado de lo que algunos eruditos han traducido como hechicería debía someterse a la prueba del agua. Si se demostraba la inocencia del hombre a través de esta prueba, el acusador estaba obligado a pagar tres siclos al hombre que se sometió al juicio. El Código de Hammurabi dictaba que, si un hombre era acusado de un asunto por otro, el acusado debía saltar a un río. Si el acusado sobrevivía a esta terrible experiencia, el acusado debía ser absuelto. Si el acusado era declarado inocente por esta prueba, el acusador debía ser ejecutado y el acusado debía tomar posesión de la casa del acusador entonces fallecido.

La práctica también se estableció en la ley franca, pero fue abolida por el emperador Luis el Piadoso en 829. La práctica reapareció en la Baja Edad Media: en el Dreieicher Wildbann de 1338, un hombre acusado de la caza furtiva debía sumergirse en un barril tres veces y ser considerado inocente si se hundía y culpable si flotaba.

Es probable que las pruebas del fuego y el agua en Inglaterra tengan su origen en la tradición franca, ya que la primera mención de la prueba del caldero se encuentra en la primera recensión de la Ley Sálica en 510. El juicio con el caldero era una antigua costumbre franca utilizada contra libertos y esclavos en casos de robo, falso testimonio y desacato al tribunal, donde se obligaba al acusado a sumergir su mano derecha en un caldero hirviendo y sacar un anillo. A medida que la influencia franca se extendía por toda Europa, la prueba del caldero se extendía a las sociedades vecinas.

- Prueba por la cruz. Se introdujo en la Alta Edad Media. Consistía en que, tras la lectura de cargos y los preceptivos juramentos de verdad por ambas partes litigantes, el acusador y el acusado debían pasar la prueba simultáneamente. Debía colocarse a ambos lados de una cruz, de pie, con las piernas juntas y con los brazos extendidos horizontalmente. A partir de ese momento el juez comenzaba a leer una retahíla de misas, cantos litúrgicos, versículos e incluso evangelios enteros, mientras los enfrentados intentaban mantener la postura. Como resultado, la razón correspondería a aquel que fuese el último en bajarlos. Esta prueba fue prescrita por Carlomagno en 779 y nuevamente en 806. Un capitular de Luis el Piadoso en 819 y un decreto de Lotario I, registrado en 876, abolió la prueba para evitar la burla de Cristo.

- La ordalía eucarística. Estaba reservada únicamente para los eclesiásticos y miembros de la iglesia católica. Lo único que el acusado debía hacer era asistir a una misa solemne ofrecida por el abad que él mismo designaba: se leían algunos pasajes de la Biblia y posteriormente se ofrecía comulgar a los asistentes. El acusado también debía hacerlo, y al recibir la eucaristía, confesaba su inocencia y pronunciaba en voz alta la fórmula latina “Corpus Domini sit mihi ad probationem hodie” ante el resto de espectadores. Tras hacerlo, se consideraba inmediatamente probada su inocencia y quedaba terminantemente prohibido reabrir el juicio, al mismo tiempo que no se permitían ni toleraban más acusaciones hacia esa persona.

Además, en el caso de los pueblos germánicos, había otros tipos de ordalías:

- La hogaza suspendida. Para ello, una hogaza de pan era horneada por un diácono a partir de harina y agua previamente bendecida y posteriormente era ensartada en una rama de madera. La persona sospechosa se presentaba con dos testigos y la hogaza de pan se suspendía entre ellos. Si la hogaza comenzaba a rotar, esto era tomado cómo un indicativo de culpabilidad.

- El Salterio. Consistía en sujetar dentro de un Libro de los Salmos una vara de madera que terminaba en una perilla que luego se colocaba en una abertura hecha en otra pieza de madera de forma tal que el libro pudiera girar. La culpabilidad del acusado se establecía si el Salterio giraba de oeste a este y su inocencia si giraba en sentido contrario.

- Examen in mensuris. Aunque nos han llegado diferentes oraciones relacionadas con esta práctica, estas no dan una idea clara de cómo era conducida esta ordalía. De uso más bien raro, al parecer el resultado de la prueba se decidía por suertes o midiendo al acusado con una vara de un largo determinado.

- Se empleaba para descubrir a los asesinos. La persona sospechosa de cometer asesinato era forzada a mirar el cadáver o las heridas de la víctima. Si las heridas comenzaban a sangrar en ese momento, se suponía probada la culpabilidad.

No todos los juicios de Dios eran así de tortuosos. Algunos consistían en declamar una oración en el altar. En esos casos Dios impedía al acusado de terminar la frase, seguramente ofendido por la herejía del culpable, y se procedía en consecuencia.

Desaparición de las ordalías

El declive de las ordalías se produjo gradualmente a lo largo de varios siglos y estuvo influenciado por diversos factores culturales, religiosos y sociales. A medida que la sociedad avanzaba y la influencia de la Iglesia católica crecía, se promovieron cambios en el sistema judicial y la forma de determinar la culpabilidad o inocencia de un acusado. La Iglesia veía con escepticismo las ordalías y las consideraba una práctica pagana. A medida que se desarrollaron los códigos legales y se adoptaron juicios más racionales y basados en pruebas, las ordalías comenzaron a perder credibilidad.

Dado el carácter irracional de estos medios probatorios, las ordalías se sustituyeron por la tortura a partir de la aceptación del derecho romano en la segunda mitad del siglo XII.

El papa Alejandro III prohibió los juicios del agua hirviendo, del hierro candente e incluso los “duelos de Dios”.

Papa Alejandro III

El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Federico II (1194-1250) fue el primer rey que prohibió explícitamente los juicios por ordalía por considerarlos irracionales (Constituciones de Melfi). En Inglaterra, las cosas empezaron a cambiar con Enrique III de Inglaterra (1220).

Federico II

Pese a estar prohibidas, las ordalías continuaron, y en el IV Concilio de Letrán (una reunión ecuménica de la iglesia católica), que tuvo lugar en el año 1215, el papa Inocencio III se promulgó un decreto en contra de las ordalías, a excepción de los combates: “Nadie puede bendecir, consagrar una prueba con agua hirviente o fría o con el hierro candente”. Esta decisión fue seguida por otras prohibiciones de los sínodos en los siglos XIII y XIV.

Papa Inocencio III

En el sínodo que tuvo lugar en Valladolid (1322) se estableció: “Las pruebas del fuego y del agua quedan prohibidas, y los que en ellas participen quedan excomulgados ipso facto.”

Como pese a las prohibiciones, seguían prodigándose las ordalías, en el concilio de Tréveris, tuvo que renovarse la prohibición.

Las autoridades eclesiásticas de los reinos francos y anglosajones fueron flexibles a la hora de aceptar la gran variedad de tipos de ordalías que existían en estos pueblos. Las ordalías practicadas en Bretaña, Francia y Alemania estuvieron vinculadas tanto a procesos civiles cómo a tribunales eclesiásticos durante los siglos XIII y XIV. A partir de este momento este tipo de práctica judicial fue cayendo en desuso paulatinamente.

En los siglos XVI y XVII, se volvieron a utilizar algunos tipos de pruebas en la caza de brujas, aunque en realidad se pretendía más como una prueba física de si el acusado flotaba, en lugar de una prueba que invocaba la intervención divina para probar o refutar culpa, es decir, una bruja flotaba por la naturaleza de una bruja, no porque Dios intervino y la hizo flotar, demostrando su culpa.

Conclusión

Aunque hoy en día se consideran bárbaras y supersticiosas, en su momento, las ordalías fueron vistas como una manera legítima de buscar la verdad en ausencia de evidencia concreta, ofreciendo un fascinante estudio sobre cómo las sociedades humanas han luchado con los conceptos de justicia, inocencia y culpabilidad a lo largo de la historia.

La mentalidad altomedieval de la época consideraba que Dios no haría sufrir ni permitiría la muerte de quien tuviera la razón y estuviera diciendo la verdad durante el juicio. Precisamente por ello, se proclamaba ganador del mismo a la parte vencedora del combate.

El legado de las pruebas de ordalía persiste en la memoria cultural y en la terminología legal; por ejemplo, la expresión «poner a prueba» a menudo se refiere a someter a alguien o algo a una severa prueba de carácter o habilidad. Estas pruebas son un testimonio de la evolución de los sistemas de justicia y de la compleja relación entre fe, ley y la interpretación de lo divino en la historia humana.

Y rematamos esta publicación, confiando en que, pese a su larga extensión, haya resultado de vuestro interés, y en ese caso nos gustaría que nos lo hicieseis saber pulsando en el botón “Me gusta”. Además, te animamos a aportar algún comentario, y si tienes interés, suscribirte gratuitamente a la Newsletter del Blog para mantenerte siempre informado sobre las nuevas publicaciones del Blog.

Por último, si os ha gustado lo suficiente como para compartirlo en vuestras redes sociales, estaríamos realmente encantados de que así lo hicieseis.

Referencias

https://academia-lab.com/enciclopedia/juicio-por-ordalia/

https://academiaplay.net/ordalias-medievales-cuando-justicia-y-religion-iban-de-la-mano-parte-i/

https://ec.aciprensa.com/wiki/Ordal%C3%ADas

http://revista-redes.rediris.es/recerca/rvaldes/presen_archivos/ordalias.htm