Nos acercamos hoy a un movimiento social, cultural y político, acaecido en Galicia durante la segunda mitad del siglo XIX, que buscaba revitalizar la identidad gallega, tanto desde el punto de vista cultural, como político e histórico.

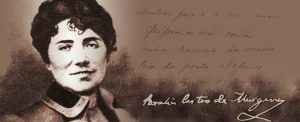

El Rexurdimento tuvo una importante vertiente literaria e intelectual, aspecto en el que el inicio podría fijarse en la publicación del poemario de Rosalía de Castro, “Cantares gallegos”. Y es que, en esos primeros años, las principales manifestaciones eran el ámbito de la poesía, ya que el teatro y la prosa tardarían algunos años más en manifestarse.

Contexto histórico

La Ilustración fue un periodo clave en la historia de Galicia, ya que trajo consigo una mayor apertura cultural y un interés por revitalizar la lengua y la cultura gallega. Sin embargo, muchos de los ideales ilustrados no se llegaron a materializar completamente en Galicia, lo que llevó a un sentimiento de frustración y descontento en la sociedad gallega.

Pensemos que, a comienzos del siglo XIX, la población de Galicia era fundamentalmente rural. La economía dependía exclusivamente de la agricultura practicada por un campesinado que vivía en la miseria y propiciaba la emigración.

Las clases populares utilizaban el gallego como lengua para hablar, mientras que el castellano se utilizaba por escrito.

A raíz de la invasión francesa (1809) y de los enfrentamientos entre absolutistas y liberales surgen los primeros textos escritos en gallego, impresos en hojas sueltas o en periódicos, con fines propagandísticos. Unos llaman al campesinado a la defensa del país, otros defienden las ideas liberales.

En eses años, en Europa estaba desarrollándose un movimiento cultural y literario llamado “Romanticismo”, que llegó a Galicia influyendo de alguna manera a los intelectuales de la época, que se orientaron al estudio de la historia de los pueblos y sus singularidades.

Con el final de la primera Guerra Carlista (1833-1840), se establecen en el poder los progresistas y Galicia experimenta una etapa de efervescencia política e ideológica.

A lo largo de todo el siglo, tras el fin del absolutismo y el inicio de la monarquía constitucional, nacen diversos movimientos galleguistas basados en la defensa de la singularidad y de la personalidad diferenciada de Galicia.

Em 1846 se crea la “Xunta Superior do Reino de Galicia”, y aparece el “Provincialismo”, que denunciaba la marginación social del país y procuraba la valoración social de su arte, de sus costumbres y de la historia. Se vieron apartados de la política después de su apoyo al fracasado levantamiento militar de Solís (ver nuestro post: Los mártires de Carral, héroes olvidados), y se refugiaron en el mundo de la cultura y de la literatura.

La segunda generación galleguista, el “Rexionalismo”, compaginó cultura y política, haciendo de la lengua su preocupación primordial.

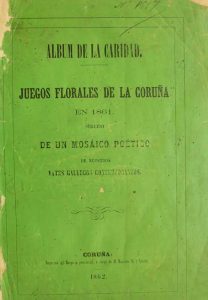

En el camino del afianzamiento lingüístico y literario, se celebran en A Coruña los primeros “Xogos florais” (Juegos Florales) en 1861. Las composiciones premiadas, junto con las muestras de poesía contemporánea, se recogen un año más tarde en el Album da Caridade, primera antología del Rexurdimento gallego.

A nivel estatal, en 1868 se produce el pronunciamiento de signo progresista dirigido por Prim, Serrano y Topete que derroca a Isabel II. Se inicia el Sexenio Revolucionario (1868-1874).

En el año 1869 se aprueba una nueva Constitución y se establece una monarquía democrática con Amadeo I de Saboya, que no se asentará con éxito a causa del asesinato de Prim.

Entre 1873-1874 se constituye la Primera República. Hasta que se produce un golpe militar y la formación de un gobierno conservador, para en 1875 producirse la restauración borbónica con Alfonso XII.

Inicio del Rexurdimento

El Rexurdimento surge por la influencia del ideal romántico, que llegó con retraso a Galicia. Fruto de las ideas derivadas del Romanticismo y de la Revolución Francesa, se extenderá por toda Europa un sentimiento de afirmación nacional, pero que, en Galicia, en su inicio, se centró sobre todo en la defensa de la lengua y la cultura propia.

Pero antes de aparecer el Rexurdimento propiamente dicho, se puede decir que hubo un pre – rexudimento, un proceso que manifestó en situaciones como el anteriormente citado levantamiento de Solís, o la aparición del periódico vigués “La Oliva”, un periódico que tenía como lema: “Todo por Galicia. Todo por Galicia”.

En 1853 se publica el primer libro escrito en lengua gallega en el siglo XIX, “La gaita gallega”, de Xoán Manuel Pintos, quien, junto con Francisco Añón y Manuel Murguía, son conocidos como los “Precursores”.

”La gaita gallega” es un texto que recoge el diálogo entre un tamborilero que habla castellano y un gaitero que pretende enseñarle gallego al tamborilero. Además, cuenta con una temática variada y con unos claros objetivos: exaltación de Galicia y de su lengua y reivindicación del estudio del idioma gallego.

En 1856 encontramos el banquete de Conxo, un acontecimiento representativo de que las cosas estaba cambiando, pues empezaron a compartir mesa y mantel (algo impensable en el régimen social vigente) personas de distintas clases sociales: estudiantes, trabajadores, … Empezaron a reivindicar el derecho de Galicia a administrar sus propios recursos.

Y como anticipábamos en los primeros párrafos de esta publicación, nos encontramos con el inicio del Rexurdimento pleno, con la publicación de la obra de Rosalía de Castro “Cantares gallegos”, el 17 de marzo 1863.

Fecha que ha sido la elegida para celebrar, cada año, el “Día das Letras Galegas”.

Algunas cuestiones a destacar

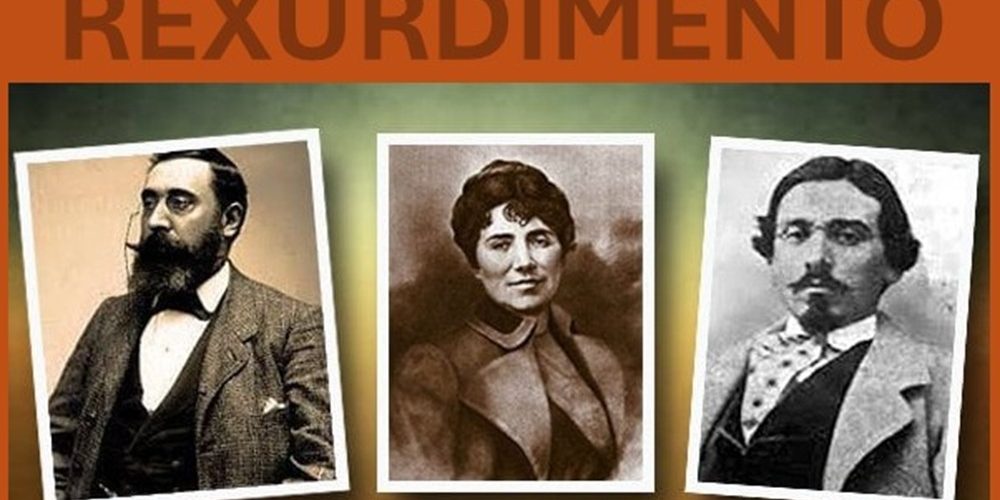

Uno de los aspectos más importantes del Rexurdimento en Galicia fue el papel de los intelectuales gallegos en la difusión de la cultura y la lengua gallega. Figuras como Rosalía de Castro, Eduardo Pondal y Manuel Murguía fueron clave en la recuperación y revitalización de la identidad gallega. A través de sus escritos y discursos, pusieron de manifiesto la necesidad de recuperar la autonomía y la soberanía de Galicia, así como de promover el reconocimiento de la lengua gallega como lengua oficial en la región.

Estos escritores y poetas promovieron la literatura en gallego y abogaron por la conservación de las tradiciones culturales gallegas. Sus obras ayudaron a crear una conciencia de identidad gallega entre la población y contribuyeron a la difusión de la lengua gallega como símbolo de la

Benito Vicetto y Manuel Murguía recogieron por escrito los hechos más destacados de la historia de Galicia para fortalecer el relato regionalista.

El Rexurdimento en Galicia también estuvo marcado por el surgimiento del nacionalismo gallego y la lucha por la autonomía de la región. Durante el siglo XIX, surgieron movimientos políticos y sociales que abogaban por la independencia de Galicia y la creación de un estado gallego independiente.

Una de las últimas manifestaciones del “Rexurdimento”, ya en el siglo XX, fue la constitución de la Real Academia Galega (1905).

Fundadores Real Academia Galega

En la imagen aparecen sentados: José Ogea, Manuel Murguía, Manuel Curros Enríquez e Andrés Martínez Salazar. De píe, Uxió Carre, Florencia Vaamonde Lores, Francisco Tettamancy y Eladio Rodríguez.

Fotografía de Avrillón, conservada no Arquivo da RAG.

Algo más sobre el Rexurdimento

Se suele hablar de tres etapas o períodos durante la vigencia del Rexurdimento:

- El período precursor: engloba autores que publicaron obras en gallego antes de 1863. Aquí se enmarcaría la literatura de circunstancia, con textos provocados por eventos político so históricos y los precursores del Rexudimento.

- El Rexurdimento pleno: está marcado por la labor de los tres grandes escritores del siglo XIX: Rosalía de Castro, M. Curros Enríquez e Eduardo Pondal.

- El período finesecular: formado por autores coetáneos a los tres grandes poetas del Rexurdimento que continuaron con la recuperación de la cultura y del idioma.

Rosalía de Castro trasciende con la calidad de su obra nuestras fronteras para incorporarse a la historia de la literatura universal. Sus versos han sido objecto de múltiples estudios y traducciones a diversas lenguas. Sobre Rosalía podéis leer algo más en nuestro post: Rosalía de Castro. Símbolo de la cultura gallega.

Manuel Curros Enríquez fue uno de los escritores preferidos por los lectores de su tiempo. Sin duda porque con su poesía denunció las injusticias (fueros, opresión, emigración, …) y defendió las ideas de progreso. Asentó una tradición de poesía combativa comprometida que continuarán numerosos autores (Cabanillas, Celso Emilio…). Su vocación como poeta le nace pronto, ya que su primer texto, “Cántiga”, aparece en 1869. En 1888 publica “O Divino Sainete”, obra en la que hace una crítica profunda de la jerarquía católica. En “Aires das miña terra”, la línea temática es la cívico-social, sin desdeñar textos costumbristas e intimistas. El autor se pone del lado de las personas oprimidas y las llama a defenderse. Podéis ampliar información en nuestra publicación: Curros Enríquez, un poeta comprometido con su tierra.

Eduardo Pondal, autor del Himno gallego, buscó las raíces prehistóricas de su pueblo, destacando el elemento culto, para engrandecerlo a partir de su individualidad. Procuró afianzar la lengua gallega como lengua literaria y culta. La obra más célebre de Pondal es “Queixumes dos pinos”.

En la poesía de Pondal está muy presente la recreación de un pasado mítico vinculado al celtismo y el canto a la tierra y al paisaje. Pondal se considera a sí mismo el bardo, el poeta cuya misión es instruir sobre un pasado celta glorioso y guiar al pueblo hacia un futuro glorioso. Ante la ausencia de una mitología histórica gallega, convierte los topónimos de su comarca natal (Bergantiños) en antropónimos de personajes legendarios, de tal modo que cada topónimo indicaría el nombre de un héroe.

Otros autores escribieron en los últimos años del siglo XIX y primeros del XX siguiendo la estela de Rosalía, Curros y Pondal. Los citamos a continuación haciendo referencia al género literario en el que destacaron:

- En poesía, Florencio Vaamonde Lores, Valentín Lamas Carvajal, y Manuel Leiras Pulpeiro.

- En prosa: Miguel Valladares, Antonio López Ferreiro y Valentín Lamas Carvajal. La consolidación de la prosa gallega no se produce hasta el siglo XX, pero a finales del XIX hay ya precedentes destacables: “Maxina ou a filla espúrea”. Por otro lado, la primera novela gallega contemporánea. “A tecedeira de Bonaval”, “O Castelo de Pambre” y “O niño de pombas”, convierten a su autor, Antonio López Ferreiro, en el mejor.

- Y en teatro: Francisco María de la Iglesia, Galo Salinas y Manuel Lugrís Feire. Se trata del género menos cultivado.

En cuanto a la valoración de los poetas de esta época, Ricardo Carvalho Calero, en su Historia da Literatura Galega Contemporánea, los divide en dos grupos:

- Diádocos: son los poetas más próximos a los tres grandes maestros del Rexurdimento, ora por ser “compañeros de edad” de Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez y Eduardo Pondal; ora por publicar de manera contemporánea a esta tríada de maestros. El propio Carvalho reconoce que se trata de un “criterio flexible”, puesto que la fecha de nacimiento de Eduardo Pondal (1835) dista dieciséis años de la de Manuel Curros Enríquez (1851), y el acontecimiento de la muerte de Rosalía de Castro (1885) tuvo lugar veintidós años antes que la del poeta de la Puenteceso (1917). Algunos de estos diádicos son: Galo Salinas, Xoán Cuveiro Piñol, Emilio Álvarez Giménez…

- Epígonos: son los escritores que siguen sin ningún tipo de aportación esencial a obra poética (temas, estilo…) de Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez y Eduardo Pondal. Se trataría de autores nacidos entre 1860 y 1870, entre los que encontramos a: Manuel Lugrís Fraile, Manuel Lago González, Francisco Álvarez de Nóvoa…

Desde el punto de vista de producción literaria, año fructífero en publicaciones fue 1880. En el saldrán a la luz composiciones de los autores de más fama de esta etapa: “Follas novas”, de Rosalía de Castro, “Aires da miña Terra”, de Curros Enríquez, y “Saudades gallegas” de Lamas Carvajal. Seis años después aparece “Queixumes dos pinos”, de Eduardo Pondal.

Especialmente durante la década 1880-1890, Emilia Pardo Bazán llevó a cabo una intensa actividad teórica y crítica, tanto en el caso español como en el de la emergente literatura en lengua gallega. Fue la primera en abordar teóricamente la idea de renacimiento aplicada a la realidad gallega de aquellos años y también la primera en hacer un análisis crítico de los autores más relevantes de ese período: Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez, Eduardo Pondal y Valentín Lamas Carvajal. Ella fue en gran parte responsable de la introducción del paradigma de Michelet, con el que hizo comparatismo entre el renacimiento gallego y la “renaixença” catalana. Desgranó las grandes obras y autores de este período y el impacto de sus críticas fue muy considerable, tanto a efectos de marcar direcciones interpretativas en las historias literarias posteriores, como por crear importantes polémicas e incluso provocar respuestas críticas en formato literario como O divino sainete. Este tipo de intervenciones de nuestra autora hay que situarlas en el contexto de las disputas donde se mezcla lo literario con lo ideológico y en definitiva en el de la lucha abierta por el incipiente capital simbólico.

Y hay que hablar de lo que aconteció en el año 1916, pues es cuando se fundaron las Irmandades da Fala (Hermandades del habla o de la lengua). Eran asociaciones cívicas que ya no solo defienden la recuperación del gallego como lengua literaria, sino que propugnan su normalización y su empleo efectivo en todos los usos sociales.

Conclusiones

El Rexurdimento es el hito en la historia de Galicia que pone fin a los llamados séculos escuros (siglos oscuros). La lengua, la cultura y, muy especialmente, la literatura gallega, resurgen para ser reivindicados por políticos e intelectuales que defienden una identidad del país.

El Rexurdimento en Galicia tuvo un impacto significativo en la sociedad y la cultura gallega del siglo XIX.

El Rexurdimento es un movimiento decisivo en la historia gallega que aún hoy ofrece muchas preguntas sin respuestas.

Referencias

https://academia.gal/-/os-precursores-o-rexurdimento-e-o-d-c3-ada-das-letras-galegas

https://academia.gal/-/a-inauguracion-da-nosa-academia

https://www.galego.org/espannol/visita/rexurdimento.html

https://natureduca.com/culturblog/literatura-gallega-rexurdimento/

https://revistas.ucm.es/index.php/MADR/article/view/90522